質問への回答

- マクロ経済学

- 【質問】ラスパイレス指数は基準年の改定があるとご説明がありましたが、パーシェ指数は基準年のようなものはないと考えてよいのでしょうか。

- 【質問】GDPデフレーターの算出方法で、名目GDPがΣPtQtに対応していて、実質GDPが ΣP0Qtに対応しているということでしょうか。実質GDPが ΣP0Qtに対応していることがうまくイメージできませんでした。

- 真の値よりもラスパイレス指数は高めに、パーシェ指数は低めにグラフでは表されていますが、それぞれの平均などを求めると真の価格に近くなるのでしょうか。

- 月例経済報告では名目GDPではなく実質GDPが重要とのことでした。ただ、ネット記事や報道などで経済成長の判断は名目GDPを基準とすることや市民の感覚は名目GDPの増減に近いと耳にした記憶があります。どちらがより正しいのでしょうか?

- ラスパイレス指数について「それぞれの財の価格指数を基準年の支出金額ウエートで加重平均したもの」について理解が及ばないので再度ご説明いただきたいです。

- 【質問】比較優位については、前提として貿易にかかるコストは考慮されないということでしょうか。例えば、相手国が絶対優位であれば、相手国は貿易をする必要があまりないように感じます。また、比較優位に基づいて生産品を生産した場合、輸入にかかるコストが余分にかかるのではないかと思いました。

- 経済学の比較優位論から考えると、トランプ政権の保護貿易は誤りとなるのでしょうか?

- 動画のところで比較優位の場合、余った労働者を新たな生産物の製造に回せることが述べられていたが、これによって作られたものというのが貿易に回されることはあるのか?

マクロ経済学

【質問】ラスパイレス指数は基準年の改定があるとご説明がありましたが、パーシェ指数は基準年のようなものはないと考えてよいのでしょうか。

GDP統計も5年ごとに基準年改訂があります。

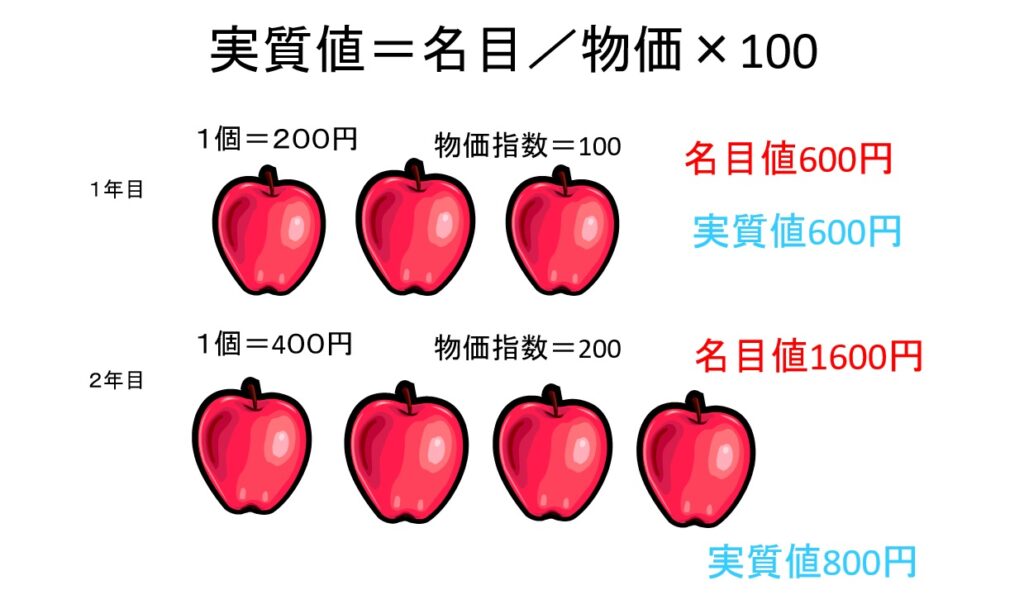

【質問】GDPデフレーターの算出方法で、名目GDPがΣPtQtに対応していて、実質GDPが ΣP0Qtに対応しているということでしょうか。実質GDPが ΣP0Qtに対応していることがうまくイメージできませんでした。

リンゴの例で考えると、実質GDPは基本的に数量の動きを表します(個数ベース)。しかし、さまざまな商品があると個数ベースにはできないので、金額ベースで表します。実質GDPの金額は、基準年の名目GDPとします。基準年の価格で評価した数量ベースでの値ということです。これが、ΣP0Qtに当たる部分です。

下の例では、2年目の実質GDPは、基準年の価格に個数をかけたものになります。

200円×4個=800円

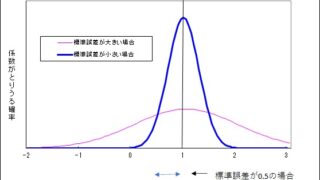

真の値よりもラスパイレス指数は高めに、パーシェ指数は低めにグラフでは表されていますが、それぞれの平均などを求めると真の価格に近くなるのでしょうか。

ラスパイレス指数とパーシェ指数を幾何平均したものがフィッシャー指数となります。

月例経済報告では名目GDPではなく実質GDPが重要とのことでした。ただ、ネット記事や報道などで経済成長の判断は名目GDPを基準とすることや市民の感覚は名目GDPの増減に近いと耳にした記憶があります。どちらがより正しいのでしょうか?

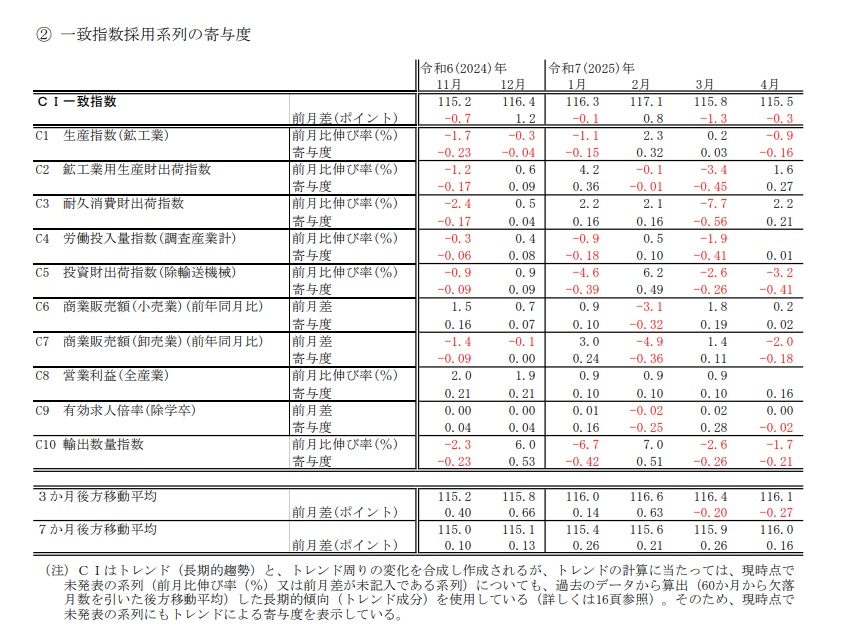

基本は実質ですが、実際の取引は名目なので、景況感は名目値があらわすという人もいます。景気動向指数も実質ベース(生産指数、出荷指数、労働投入量死す)などと、名目ベース(商業販売額、営業利益)などが混在しています。

ラスパイレス指数について「それぞれの財の価格指数を基準年の支出金額ウエートで加重平均したもの」について理解が及ばないので再度ご説明いただきたいです。

リンゴの価格指数とミカンの価格指数を入手して、この2つを合成したい場合、基準年のリンゴとミカンの消費支出金額のウエートで加重平均すれば求めることができます。

| 品目 | 基準年の支出額(ウエート) | 価格指数 |

|---|---|---|

| リンゴ | 10,000円 | 1.1 |

| ミカン | 20,000円 | 1.2 |

ラスパイレス指数の計算:

1.1×1/(1+2)+1.2×2/(1+2)=1.167

通常の計算は以下の通りです。

基準年の数量や価格がなくても、上の計算はできます。

| 品目 | 基準年の数量 | 基準年の価格 | 比較年の価格 |

|---|---|---|---|

| リンゴ | 100 | 100 | 110 |

| ミカン | 200 | 100 | 120 |

(110×100+120×200)/(100×100+100×200)=1.167

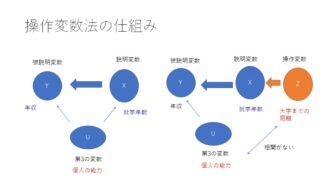

【質問】比較優位については、前提として貿易にかかるコストは考慮されないということでしょうか。例えば、相手国が絶対優位であれば、相手国は貿易をする必要があまりないように感じます。また、比較優位に基づいて生産品を生産した場合、輸入にかかるコストが余分にかかるのではないかと思いました。

絶対優位があったとしても、比較優位のものに特化すれば、比較劣位のものを作るよりはたくさん作れます。

貿易にかかるコストを考えると変わる場合もあるかもしれません。比較優位論は貿易コストを無視して考えています。

輸送コストを明示的に取り入れたものとして、万有引力にヒントを得たグラビティモデル(重力モデル)があります。

貿易重力モデル:

$Tij= G \cdot \dfrac{Y_i \cdot Y_j}{D_{ij}}$

$T_{ij}$:国iと国jの貿易額、

$Y_i$:国iの経済規模(GDP)、

$D_{ij}$:両国間の距離、

$G$:比例定数

経済学の比較優位論から考えると、トランプ政権の保護貿易は誤りとなるのでしょうか?

経済学的には、トランプ政権の保護貿易論は支持されないです。

自由貿易の効果は以下を参考にしてください。

関税の効果については以下を参照してください。

動画のところで比較優位の場合、余った労働者を新たな生産物の製造に回せることが述べられていたが、これによって作られたものというのが貿易に回されることはあるのか?

また貿易に回る場合もあると思います。貿易をした方が、両国とも利益を得るというところがポイントです。